每日优鲜前CMO许晓辉

营销环境发生剧变

《追求卓越》作者Tom Peters 说,“缅怀过去毫无意义,我们长期以来认为的理所当然的稳定,已经一去不复返。”

近两年消费环境发生了巨变,“恒定的东西”已经难寻。用户被互联网工具赋权后,成为了“万能的用户”,坐在沙发上就能够跟踪世界大事。在消费上,供给空前富足使得消费者对于品牌缺乏忠诚。用户在消费决策时也不再过度依赖以往经验,转而追求产品的“绝对价值”(用户使用某件产品或者享受某项服务的切实感受)。

在传播模型上,原来传播者需要经历从早期的采纳者-早期用户-羊群效应-落后者的线性传播过程。譬如iPad的早期接纳者是不会打字的老人和孩子,创意书店鼻祖日本茑屋书店最初是面向退休后老人们所开设,后来才成为大众的打卡胜地……然而,今天这一传播模型在大部分场景中都会失效。

目前传播环境处于“共时”状态,任何一个群体都能同时获得信息,营销已经无须跨越“鸿沟”。现在即使一个对小米很陌生的用户,他也可以迅速通过百度、小红书、微博了解小米产品的特点和口碑。

在如此不稳定的环境下,企业如何体系的去做营销变得尤为重要。

建立营销“共识”

在企业内部,首先需要建立对于营销价值的共识。只有思想上有共识,行动上才会有共振。

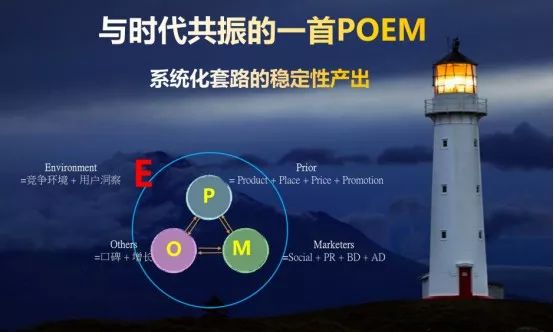

在新的营销环境下,我结合自己十五年营销实战经验,提炼出一套“POEM”模型:

(1)Environment即外部环境,其中包括竞争环境和用户洞察;

(2)Prior即个人感知,可以拆分为四P:打铁还需自身硬,用户如何看待产品,最重要的取决于产品(Product)本身的质量,其次是通过产品的价格(Price)、获得渠道(Place)和促销(Promotion)来感知产品。

(3)Others即他人评价,主要包括口碑和增长。

(4)Marketers即企业营销,其中包括Social(社交媒体)、 PR(企业公关)、BD(商务拓展)等方式。

具体分析来看:

1、在外部环境中,我们需要明晰竞争环境与洞察用户的逻辑。

从案例分析出发,目前大火的Costco真的能在中国存活吗?

从竞争环境来看,目前中国的创业者以足够的耐力和资源杀入了一个30分钟履约配送的市场。Costco需要面对来自盒马、每日优鲜等企业的竞争。

从用户角度出发,企业需要找到用户的怕和爱。当用户在线购买产品半个小时后就能送达,并且充满0元无门槛起送以及各类满减活动的情况下,让用户去Costco将大宗消费品都囤在家里不太现实。

因此,我认为Costco在中国可能会凉。

2、在用户个人感知上,企业做营销核心是要有“强度”

我眼中理想的营销强度,是将目前想到的创意乘以十之后的答案。营销只有强度足够高才有口碑。我们从一些优质营销案例来分析:

“高颜值”的船歌鱼水饺,成为了门店的爆款;

面向单身群体的“单身狗粮”薯片,一年销售额达数亿元;

泸州老窖香水、嘉士伯洗发水、钟薛高联合泸州老窖推出了“会上头的冰棍”等跨界营销引起了大众的广泛讨论;

新晋网红饮品“燃茶”由一支游戏团队基因出品。他们通过新媒体大数据之后找到“燃”这一热词后,将产品向线下商超渠道推广,通过前期测试哪个产品比较好卖就去卖哪个;

喜茶进入北京市场之后,因地制宜的推出了“冰糖葫芦奶茶”、“驴打滚面包”,在长沙则推出了臭豆腐甜品;

海底捞持续探索极致服务,如抱孩子、猜拳游戏、和顾客尬舞等;

主打“一人食”的一兰拉面受到热捧,店面从日本开到了美国;

……

无论是企业的产品还是服务,都要从设计、理念、服务和科技等方面,努力探寻营销的传播点。

3、有名利才有增长

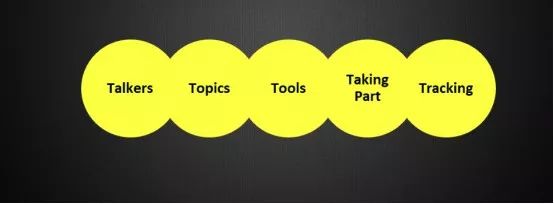

企业一定要知道用户在说什么。企业建设口碑的逻辑是:首先需要找到口碑传播的“Talkers”,即传播者,同时确定“话题”和“工具”,譬如是借助小红书或微博,了解用户在“讲”什么。

喜茶创始人聂云宸每天都会通过浏览大众点评中的用户评论,看看用户到底表达了什么。这是企业洞察用户需求和喜好的出发点,也是营销的出发点。

企业建设口碑的核心是“成就用户”,让用户觉得自己很棒。譬如消费者在社交网络上分享喝喜茶照片的时候,实际上秀的是自己的自拍。企业一定要让用户把自己当成一个道具,而不要把自己太当回事。

共2页 [1] [2] 下一页

关注公号:redshcom 关注更多: Costco