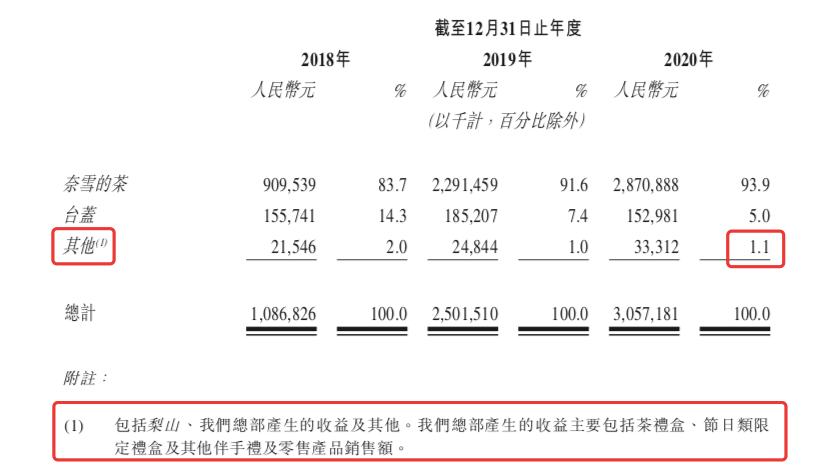

三年的时间里,梨山没能实现奈雪的茶走平价路线的目标。根据招股书显示,“其(梨山)所产生收益很少”,具体的收益明细里梨山归类在“其他”一栏,与茶礼盒等一同仅贡献了1.1%的收益。

而另一家名为台盖的品牌,是与梨山一同作为奈雪的茶尝试中低端市场所推出的子品牌。

台盖成立于2015年,可以看成是奈雪的茶mini店,价格与占地面积均有所收窄。台盖面向的是对价格更为敏感的学生及年轻上班族,人均消费16元。占地面积上,台盖缩小至30至50平方米的门店,当然也有80至100平方米的门店。

不过,台盖在门店选址上仍是繁华的商圈,有近一半门店布局在深圳,并在武汉、成都、长沙等二线城市开出直营店。

事实上,低端市场的消费人群并没有那么轻易被俘获。对于低线城市的消费者而言,16元不是一个很划算的价格,消费者在16元的价格区间中有很多选择,如COCO、贡茶、蜜雪冰城等。

本质上,奈雪的茶没有想明白平价路线该怎么走,都开在繁华地段的台盖与梨山看上去与母品牌没有太大差异,价格的下降也意味着子品牌品质肯定不如母品牌。

正是坚持走大店模式建立起市场对其高端定位的认知,让奈雪的茶走不了平价路线。

根据招股书显示,台盖目前在国内8个城市尚存63家门店,2018年至2020年,台盖的营收分别为1967.3万元、2896.6万元和2363.3万元,增长受限。2020年前三季度台盖营收1.1亿,占总营收比重由2019年同期的8%降至5.3%。

奈雪的茶2018-2020年茶饮品牌收益明细

图据招股书

关停梨山和相应减少了对台盖的资源投入,可以看成是奈雪的茶没能走好平价路线。但奈雪的茶没有放弃寻找新增长机会的谋划,将继续保持对台盖的尝试。

直营模式的另一面

“一口茶一口软欧包,在奈雪遇见两种美好”,这是奈雪的茶购物袋上印着的两行字。但“两种美好”也为奈雪的茶带来了更高的成本。

奈雪的茶采用的是直营模式,目的是做到更为标准化、自动化的供应链管理,不止涉及原料、加工,还涉及门店环节。

可本就走大店模式的奈雪的茶,要用直营模式拓展门店是一件很矛盾的事情。

招股书中,奈雪的茶称在全国前50名的商场里有28家奈雪的店。每家奈雪标准茶饮店的投资成本是185万元,每家奈雪Pro店是125万元,这意味着按照其2021年的拓店计划,需要4亿多人民币。

除了选址上要抢地盘,奈雪的茶还要同时保证拓店和店员储备,这也是一份非常考验经营能力的事情。每家门店的装修、牌照合规以及消防安排,都是需要周期和人力投入。

坚持直营的模式并没有让奈雪的茶做到对品牌质量的完全把控。

据南方周末报道,奈雪的茶店内员工数量很多,做烘焙的员工几乎占了一半。但这些做烘焙的员工有时却处于空闲状态,“茶饮那边忙得要死却没人帮忙”的状况时有发生。

另外,新茶饮产品制作过程中几乎所有操作都要靠人来完成。“一杯茶有多甜,完全取决于店员放糖的手抖不抖。”

奈雪的茶相关成本投入中,原料成本占比最大,2018年至2020年均在35%左右,2020年前三季度更是达到38.4%。然而,原材料价格高的背后,却没能保证品质。

在消费者投诉平台“黑猫投诉”上,奈雪的出现频率比同行更高,投诉量多达243条,投诉内容以门店服务为主,也包括吃出头发、虫子,甚至嚼过的口香糖等五花八门的食品安全问题。此前,有报道称奈雪的茶新品霸气玉油柑存在旋转瓶盖有黑色不明物质的现象。

产品同质化是新式茶饮的通病。尽管奈雪的茶一直强调研发力度,做到月月都能上新品的速度,但仍难与市面上的奶茶产品有较大的差异化。

选择直营模式是没问题的,目前看来奈雪的茶压根没能做好直营模式。

彭心曾说过,奈雪的茶竞争对手就是自己。大店模式与直营模式能让奈雪的茶快速成为“新式茶饮第一股”,但正是这样的模式,限制了其未来的发展。从成本与营收的对比,以及开店数量来看,奈雪的茶走上了一条平缓的发展道路,既无法往上走,也无法往下走。

来源:锌财经 葛煜

共2页 上一页 [1] [2]

搜索更多: 奈雪